他是一名聖潔的狂僧,是東方的藝術魔鬼,與貝多芬、畢卡索齊名。

他的作品在世界各大博物館、拍賣行最受歡迎。

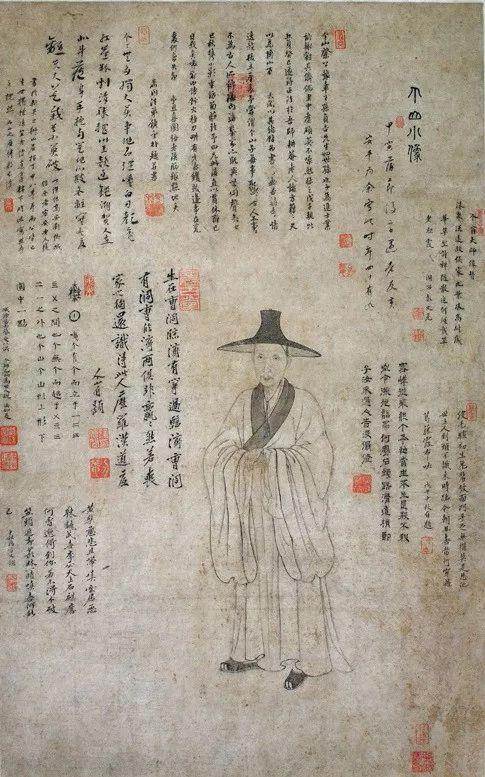

他本是一位翩翩公子,卻落髮為僧。

一生坎坷,長期被精神疾病困擾,卻創作了數以千計的精品,飲譽畫壇三百年,成為全人類的文化遺產。

他就是清初「四大畫僧」之一的八大山人,世界級的中華畫家。

他的一生在煉獄中涅槃,懂得低頭,走向了成熟。

任何天才偉大的藝術家背後,都經歷了常人不能承受的痛苦,內心的震動,流于筆端,發人深省。

苦難不全是壞事,而是一筆財富,孕育著希望。

就像上帝給你關上一扇門時,又打開了一扇窗。

八大山人的遭遇何嘗不是如此呢?

江西南昌城裡有個百花洲,坐落著八大山人祖父朱多炡的將軍府,南昌弋陽王府。

1626年,八大山人在這裡降生,皇家祖譜上本名叫朱統托,乳名朱耷。

他的祖父是一位詩人兼書畫家,父親是一位卓有成就的畫家,擅長山水花鳥。

在洋溢著墨香的家庭薰陶下,他八歲能作詩,十一歲畫青山綠水,並能懸腕寫米家小楷,名噪一時。

他不像其他皇家子孫,坐享其成,而是想通過自己努力,考取功名,報效國家。

他不負眾望,以布衣身份應試,少年便考取了秀才,贏得族人和師長的稱讚。

可當時的明王朝,內憂外患,在風雨飄搖中苦苦掙紮。

當他滿懷信心參加下一輪科舉考試時,明王朝卻迎來了滅頂之災。

崇禎十七年(1644),吳三桂引清軍入關,李自成攻佔北京,崇禎皇帝在煤山自縊。

1648年清軍攻入南昌,八大山人成了槍把子,全家九十多口人被屠。

他的父親去世,妻兒在逃難中也相繼離世,致命的打擊,使他極度憂鬱、悲憤。

為保全性命,他裝聾作啞,隱姓埋名,帶著倖存的母親和弟弟,開始悲苦的逃亡生活。

從璜源流亡到介岡,剃髮進入鶴林寺,主持弘敏法師冒險收留了他。

五年後正式收他為徒,法名傳綮,號刀庵。

他重拾畫筆,將孤寂與鬱憤寄寓山水,獨闢蹊徑,前承古人,後啟來者。

一張陰愁慘澹的苦瓜臉,淚光點點,與水墨交融,「橫塗豎抹千千幅,墨點無多淚點多。」

以大寫意手法開一代畫風,與歐洲文藝復興時期的諸多藝術大師一起進行遙相呼應的偉大創造。

由于他獨特的人生遭遇,復雜的精神世界,豐富奇特的構思,造形別致,加上奇妙的詩文、書法,使每幅作品都成為藝術佳品。

1659年農曆7月至12月,他在介岡完成了《傳綮寫生冊》,這部畫冊現存于臺北故宮博物院,是目前可見的最早的傳世作品。

今天,我們欣賞他的作品,不但能觸摸到那顆大孤獨、大悲寂的靈魂,也能感受到傲骨散發出的生命氣場。

董卿在《朗讀者》中說過一句話:

「勇敢的人,不是不落淚的人,而是含著淚水繼續奔跑的人。」

人生不會一帆風順,處處有泥潭,最好的狀態是,適時向現實低頭,不抱怨。

因為我們沒本事改變,只能去接受,忍受,通過努力,終會在黑暗之夜,尋找到絢麗的盛開。

道德經中講:

「天下莫柔弱于水,而攻堅強者莫之能勝。」

錐子尖對準別人,傷人傷己。

一個人鋒芒盡露,必遭人嫉恨,招惹麻煩。

為人處事懂得低頭,即便遭到刁難,也要裝聾作啞不去爭辯,是真正的成熟與智慧。

八大山人拿捏到位,才得以全身而退。

順治18年,兄弟朱道明把母親接回南昌住,八大山人回南昌探親。

當時的南昌市撫州門外繩金塔附近,茶室酒肆很多,一位蓬頭垢面的僧人常來飲酒。

醉時,執筆潑墨,十幾幅作品一揮而就。

山僧、貧士、屠夫、孤兒,向他求畫,有求必應,慷慨相贈,他就是八大山人。

後來,他想「覓一個自在場頭」,便把南昌城南十五裡的天寧觀,改建成世外桃源。

花了六、七年時間,才使道觀初具規模,並更名為「青雲圃」,在這裡過起了「吾侶徙耕田鑿井」的勞動生活。

他度過十三年的佛教徒生涯後,又成了這所道院旳開山祖師,藉以隱蔽和保護自己。

天下之大,莫非王土,與世隔絕不可能。

常有清朝權貴來此求畫,為拒絕他們,八大山人浪跡天涯,雲遊四方。

康熙十七年,八大山人53歲,臨川縣令胡亦堂聞其名,便延請他隨其僧長饒宇樸等到臨川官舍作客,時間長達一年多。

這使他十分苦惱鬱憤,他開始瘋癲,一會兒大笑,一會大哭。一天夜裡,他撕裂道袍,投入火中焚燒。

並獨自步行一百二十公里,回到自己出生地南昌。

他衣衫襤褸,東奔西跑,狂亂的穿行在大街小巷,一個人又哭又笑,又跳又唱,後面跟著一群兒童追打取笑。

或許他是真瘋,或許是裝瘋,用一種極端的方式去慶賀心靈的解放和自由。

世人笑我太瘋癲,我笑他人看不穿。

後被侄兒發現,帶回家治療。

痊癒後,他又回到青雲圃,在這裡度過「花甲華誕」。

開始用「八大山人」署名題詩作畫,他在署款時,常把八大山人四字連起來,仿佛像「哭之」「笑之」字樣,寄託他哭笑皆非的痛苦心情。

他畫畫只為表現內心,像「竹林七賢」裡說的「青白眼,白眼看世界。」

假若生活傷害了你,翻它一個白眼,不失傲骨與尊嚴。

此時的他,身心俱殘,卻改變不了故國之思,阻擋不了重生的渴望,頑強地等待春天的到來。

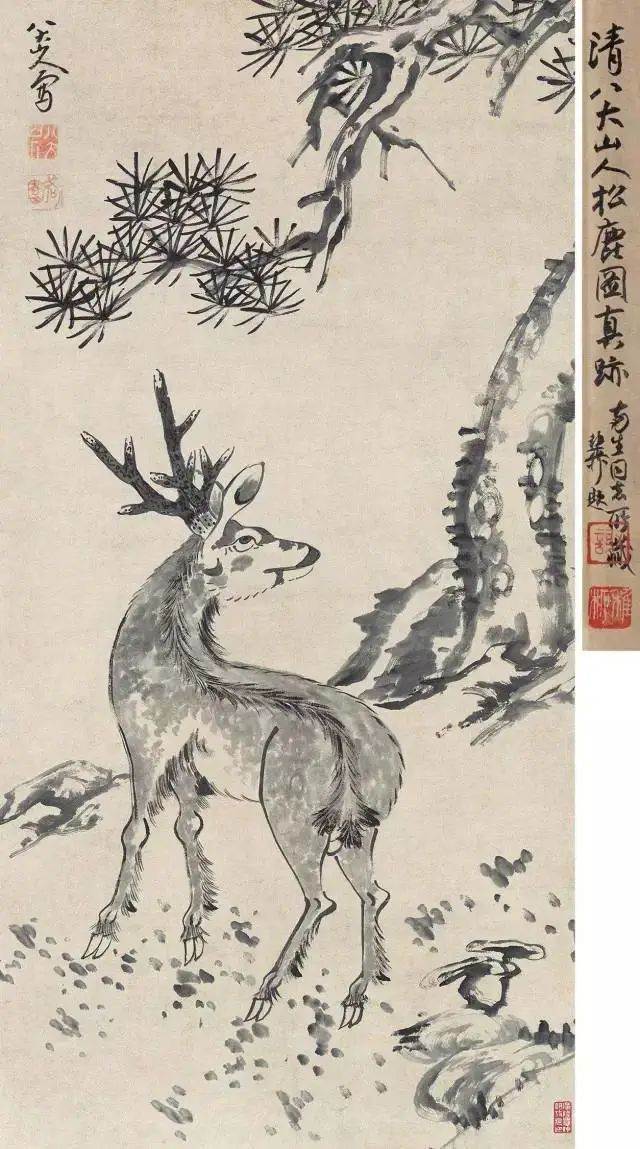

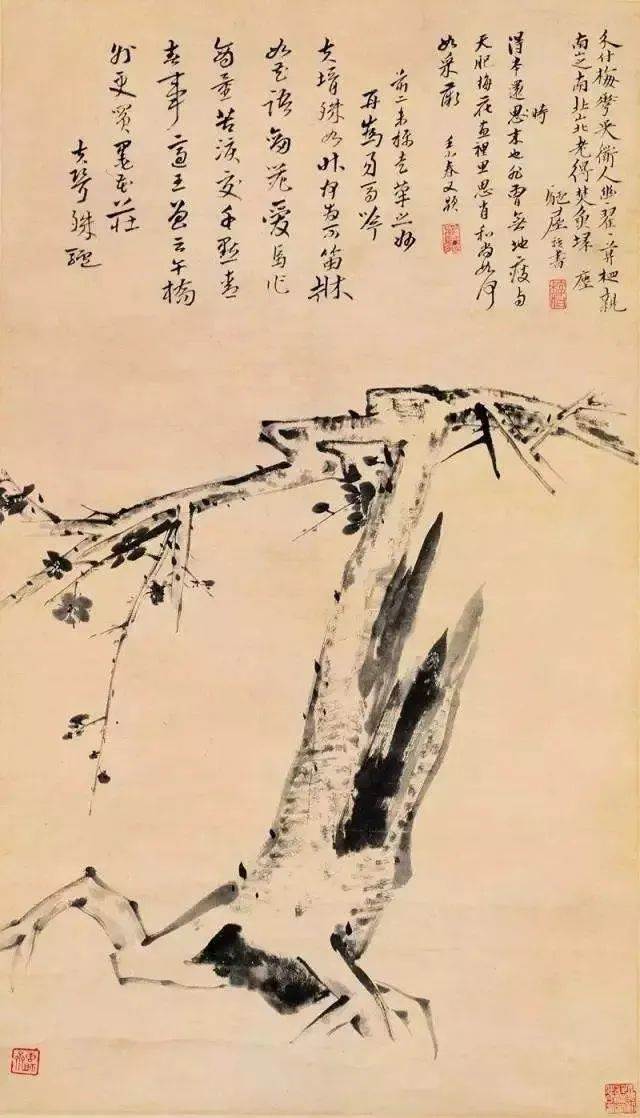

他的《古梅圖》就是自我寫照,一束新枝從半身殘損的老幹旁橫逸出來,再現生命的奇跡。

一個人活著,當遭遇到驚天動地的傷痛時,在別人眼裡,不過是隨手拂去的塵埃。

而對自己卻是一座山,悲喜自渡,是成年人的孤獨,也是我們難得的自由。

對過往的難堪,憎恨惱怒的人,心如止水,不再起心動念,而是坦然面對,一笑了之。

俗話說,神醫難醫命訣之人,佛陀難渡無緣之人。

心若放不下,不向自己低頭,最終受折磨的還是自己。

只有放下,不較真,放過自己,方可百毒不侵。

人生再世,不必事事較真,與自己和解,才能真正成就完美。

當清軍滅了明朝軍事力量,民間的反抗小了,為了社會穩定,清政府開始籠絡人心,赦免明室後裔。

八大山人仿佛在黑暗中被拘禁了很久的囚徒,一下子看到陽光,自由了,放下了!

他完成了對永恆的叩問,完成了由故國情懷到生命價值求索的轉換。

夢醒時,他非僧非道非儒,就是一個以賣畫為主的畫師。

他晚年常住在南昌城內北竺寺、普賢寺等地。

北竺寺方丈澹雪擅長書法,與他交誼很深,因性格倔強,觸怒了新縣令方峨,被抓進監獄,歿在獄中。

澹雪死後,北竺寺被毀。八大山人雲遊四海,訪友作畫,畫作頗多,是他創作的巔峰時期,被人追捧。

人類的靈智,聚于一人之身,高度是空前絕後的,難以逾越,佔據著人類精神的制高點。

八大山人登峰造極的畫境,乘戾、飄逸,翻著白眼的繪畫,超凡脫俗,渾然天成,形成獨特風格。

此時,八大山人內心平和,超然世外,但不乏生命的活力。畫家石濤曾致書八大山人說:

「聞先生七十四五登山如飛,真神仙中人也。

」

後來在南昌城郊潮王洲上,搭蓋了一所草房,在這裡度過孤寂、貧困的晚年,八十歲溘然長逝。

在極度的困境下,八大山人以驚人的毅力,在詩、書、繪畫藝術領域奮鬥了60年,取得巨大成就,受到後世敬仰,極為罕見,難能可貴。

齊白石曾評價八大山人,作畫能令人心中痛快,百拜不起,惟八大山人獨絕古今。

八大山人,書畫一生,歌哭一生,潦倒一生。

他的筆下不是繁花似錦,而是枯枝、殘葉、衰草、怪石、寒江拼湊成的殘山剩水。

他的筆下,鷹、鳥、魚白眼朝天,桀驁不馴,勢不兩立,孤立無助。

畫面上全是他自己,淒涼潦倒,傲岸不屈。

他把一切絕望寫盡,又爆發出頑強和生機。

就像他畫的《巨石微花圖》一樣,用特有的筆墨,在石縫中畫一朵小花,淡然開放。

在極其嚴酷的環境中,一朵小花是一個不可辱沒,不可淩視的生命,以自己的方式活成自己喜歡的樣子。

他一生坎坷,痛定思痛後,選擇背過身去,與世隔絕,在創作中安放自己孤獨的靈魂。

正是常人無法接受的苦難,才成就了他有那麼多經典作品流傳後世,可憐可歎!

真正的勇士,敢于給慘澹的人生一個白眼!

電影《霸王別姬》裡有句臺詞:

人呐,得自個兒成全自個兒。

就算生活千瘡百孔,也要咬牙自己扛,學會適時低頭,讓人生少些糾結,多些順暢。

成熟的人不會在絕望面前孤注一擲。

俗話說,人在屋簷下不得不低頭。低頭不是懦弱,而是收穫取捨的智慧。

心經中講:若能一切隨他去,便是世間自在人。

一個人做到如水,能方能圓,能高能低,能屈能伸,才能走得更遠。

餘生,願我們學會低頭,做一個真正的自在人。